所長挨拶

本センターは、1954年(昭和29)設立の曹洞宗宗学研究所(初代所長、衛藤即応師)、翌1955年(昭和30)設立の曹洞宗教化研修所(初代所長、山田霊林師)を当初の母体とし、駒澤大学の1室を借用する形で発足しました。

設立の目的は、曹洞宗の宗義である「一仏両祖」の教えをいかに学び、自家薬籠中のものとするか、そしてその学び取った世界をどのように社会に還元するかという点にありました。古人は両所を評して「車の両輪」と表現されました。

宗教教団が社会的に存在する上で、「両輪」が必須のものであることは言うまでもありませんし、学びを了じた方々が各方面で活躍され現在に至っていることは周知の事実と言って良いでしょう。一方、昭和から平成、令和へと時代が変化するなかで、宗教教団が果たすべき役割への期待や要望が日増しに強くなっていたことも事実です。

この要望に応えるべく1994年(平成6)、現代教学研究センターが別置されました。この3つの組織は1998年(平成10)に曹洞宗総合研究センターとして統合され、現代教学研究部門、宗学研究部門、教化研修部門の3部門をもって再出発いたしました。2005年(平成17)、曹洞宗教団の「シンクタンク」としての機能をさらに充実すべきとの要望のもと、現在の宗務庁第3分館内に移転いたしました。

のち2020年(令和2)、時代の趨勢に鑑み現代教学部門を廃し、未来創生研究部門と近現代教団研究部門を新設、4部門体制で現在に至っております。

世界に類を見ないとされた高度経済成長は、同時に急激な都市への一極集中と地方の過疎化をもたらしました。さらに少子高齢化がそれに輪をかけていることは誰もが知るところです。かねてより、さまざまな角度から予想され指摘されていた問題が、決して机上の空論ではなかったことを示しています。

そのような社会情勢の大きな変化は人々の価値観にも大きな影響を与えています。曹洞宗教団も例外ではありえません。当センターは、「一仏両祖」の教えを基本に置きつつ、現在はもとより、将来惹起することが予想されるさまざまな課題への対処方を提言する「シンクタンク」の役割を期待されています。すぐさま方向性が示せるとは思えませんが、日々、研究研鑽に勤しむことこそが、地味ではあってもよりよい結果を生み出すことに繋がると信じております。

なお、毎年開催される学術大会の成果は『曹洞宗総合研究センター学術大会紀要』において公にされ、その他『宗学研究紀要』や『曹洞宗総合研究センター報』などが刊行されています。また当センターが長年にわたって研究研鑽してきた成果の多くは、当センターのホームページで報告されていますので、是非ご高覧賜りますようお願いいたします。

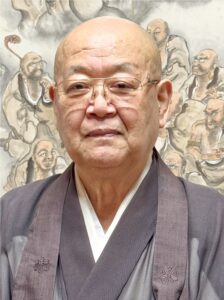

曹洞宗総合研究センター所長 永井 政之